『貴方は強い。貴方のそのチカラがあれば、どんなモンスターも瞬殺でしょう』

その日、オレは用事で村へと赴いたあと、一人帰路についていた。

蒸し暑い夏の夜だった。もう何度も歩いた歩き慣れたその道は、日が落ちかけて薄暗く仄かな闇を落とし始めていた。

もう少ししたらラシーンと共にダーマ神殿へ赴くことも予定していた。

神殿公認の魔法戦士になれば、公的に認められ、もっと多くの人たちを救えるだろう。

オレのような孤児を一人でも少なくできるのなら、とても光栄で栄誉なことでもあった。

その声は不意に、オレの頭の中に直接語り掛けてきたようだった。

どこかで聞いたことのある声だ。

オレはその記憶を心の奥底から拾い出そうとして、靄のかかった古い記憶が一瞬にして晴れるのを覚えていた。

「オマエは――」

目の前に立っていたのは、じごくのつかいというモンスターだった。

紋章を施した白い法衣に緑色のマントを羽織り、両手にとげのついた棍棒を握っている。

オレは瞬時に思い出した。

このモンスターの声は、かつてオレの両親を殺した時に聞いたものと同じだと。

完全に静まり返っていたかと思われていたオレの心に、激しいさざ波が押し寄せてきた。

全身に熱い血が駆け巡る。

声なき声を上げ、掴みかかろうとするオレを難なくいなすと、じごくのつかいは言葉を続ける。

『もっとチカラが欲しくありませんか。貴方なら、全ての生命の、チカラの頂点に立つことができる』

「――オマエをこの手で殺すことぐらいなら今のオレにも容易い!!!」

オレは左手に剣を取り、右手でフォースを構築しながら目の前の敵に向かって一直線に突っ走る。

『貴方の大切な人を守るために、もっと強くなる方法があるんですよ』

オレはぴたりと動きを止めた。

いや、動けなかった。一番にオレの脳裏に浮かんだのは、もうこの世にはいない両親ではなく、ともに長く暮らしてきた先生と、大切な仲間であり友であるラシーンの顔だった。

じごくのつかいは、つと首を後方へ向ける。

その先には、先生とラシーン、そしてオレが共に暮らしてきた家が建っている。

僅かだが灯りが見えた。ラシーンが夕食の支度をしているのだろうか、煙突から煙も昇っている。

まさしくは逢魔が時、すっかり日も落ち、辺りが闇に包まれ始めていた。

『もう二度と、大切な人たちを失いたくはないでしょう?』

じごくのつかいはメラゾーマの使い手だ。炎の弾が発せられる速度にオレの足が敵うはずがない。

その前に斬り捨てればいいのだが、奴はすでに呪文の詠唱を終えているようだ。

オレはいったん剣を収めるしかなかった。

「どういうつもりだ……。貴様一体どういうつもりだ!!」

先生とラシーンがこんなモンスターにやられるはずはない。

戦闘態勢にすぐ入れば、オレとラシーンたちでモンスターを挟み撃ちにできる。

オレは奴の様子を窺った。

『簡単なことです。貴方は素晴らしい才能を持っていたのに、彼らと関わったせいで弱くなった。

もっと高みを望み、更なるチカラを手に入れるためには、彼らと離れたほうが良いです。弱みを握られていては、本来の力が出せません。

今の貴方のようにね』

「黙れ!!! オレは強くなった……。あの時のオレとは違う!」

『私のことが憎いでしょう?』

当然のことを述べてきたモンスターは、一つ目の面の下でにたりと笑ったように見えた。

『貴方のチカラの源は憎悪と衝動。それを弱めてしまった彼らとは金輪際、縁を切るべきです。

彼らは貴方に弱さしか与えなかった。貴方の生きる唯一の意味である、モンスターへの復讐という目標を否定する存在です』

「――黙れ……!!」

『貴方から復讐を取ったら何が残るのですか?

取り戻すのです。かつての憎しみと破壊衝動、そしてそこから湧き上がる、万物の頂点に立つ最高のチカラを!!!』

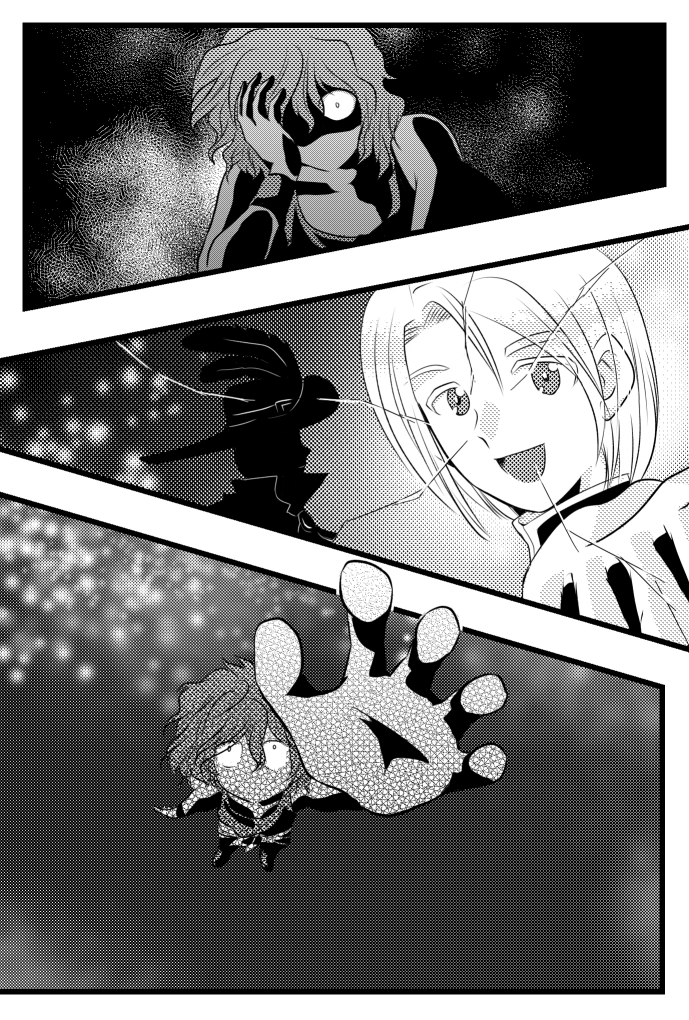

オレは幼子のように耳をふさぐ。

だがモンスターの声は頭の中に響き続ける。

『万物が持つ属性のチカラ。それを己がものとし支配できれば、貴方は無敵だ』

心の奥底に封じ込めていた深い憎悪と、苦しさと悲しみ、そして怒りがオレの中に再び甦り、心の深い底から湧き上がってくるのを止められなかった。

オレが弱かったせいで父も母も、村の人々も助けられなかった。

オレがもっと強かったら、あんな思いをしなくて済んだのだ。

あんな思いを二度としないために、大切な人を守るためなら、オレはどんなことだってする。

たとえ自らの手を闇に染めることになったとしても――。

――そうだ。

大切な皆を守るためには、諸悪の根源であるモンスターを根絶やしにしなければならない。

『そうです。

貴方のような才の持ち主が、ダーマ神殿つきの魔法戦士になるのは厄介なのですよ――』

それは鈍色に暗く光る、どす黒く重たい感情だった。

暗いオーラに包まれ、オレの視界は完全に闇の中へ溶けていった。

一面の黒の中、最後に見た父と母の笑顔が、割れたガラスのように砕けて飛び散った。

闇の底から、オレは空へ向けて手を伸ばす。

僅かな光が見えたその先には、両親ではなく、オレを引き取り育ててくれた先生、そして、大切な友であるラシーンの笑顔が見え、それらは泡のように弾けて消えた。

それ以降、オレの意識は深い靄がかかったように憎しみと破壊衝動に支配されていた。

魔物の住処を襲ってまわり、町に押し寄せた魔物たちを更に斬りつけ倒していく。オレはモンスターを斬る快感に酔っていた。

あれからどれくらいの時が経った頃であったか。

かつての弟弟子であるラシーンと、羅針盤を背負ったスライム、そして見知らぬ旅人がオレと対峙し戦ったのちに、オレは本来の意識を取り戻した。

彼らはモンスターと化したオレをとめようとしてくれたのだ。

すっかり晴れた意識の中、オレは今までの記憶を巡らせた。

モンスターを根絶やしにするために自らが魔物となり果てたのは皮肉としか言いようがない。

オレはチカラを得た気になって、そのチカラに溺れていたのだろう。

「魔法戦士のチカラとは、万物の属性と調和し借り受けるもの……。先生はオレたちにそう教えてくれたのにな……」

「ええ……。そうでしたね」

既に起き上がる力もないオレの上半身を抱き起し、ラシーンは軽く頷いた。

オレはふとラシーンの顔を見上げた。

いつもオレの後ろをついてきたラシーン。こうして下から見上げるのは初めてだった。

いつも笑顔を絶やさない奴の顔は、逆光の中、少しも笑みを見せず唇はきつく結ばれていた。

そんな奴の顔を見て、不謹慎にもオレは笑みを浮かべていた。

オマエもそんな顔をするんだなという変な安堵と、そして急に寂しさがこみ上げてきた。

オマエたちはオレのようになるな。

オレはやっとのことで言葉を紡ぐ。

こんな別れになるなんて。オレは自分の不甲斐なさに、先生そしてラシーンに申し訳ないという思いからか、瞳から流れる熱いものを止めることができなかった。

もう少しオマエと一緒にいたかった、そして共に旅をしたかった。

こんなオレと共にいてくれてありがとう。

声に出そうとするが言葉にならない。暗く落ちてゆく視界の中、ラシーンの声が最期に聞こえたような気がした。

著者:狩生

孤独の魔法戦士、バンユウの望んだものとは。